Keine Demokratie, sondern klare Ansagen!

Keine Demokratie, sondern klare Ansagen!

Was echte Krisenführung ausmacht und warum Konsens kein Ziel ist!

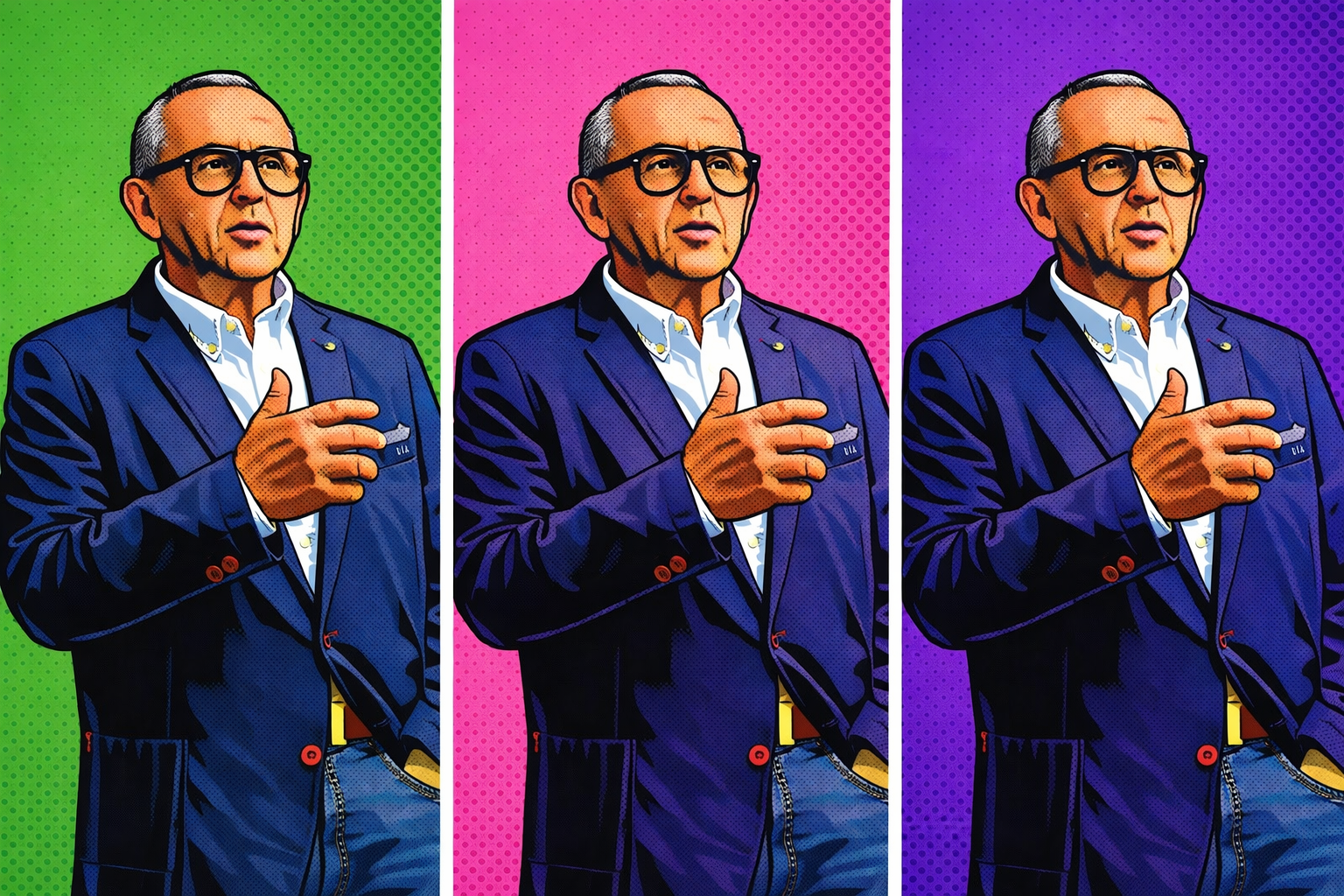

Von Ulvi Aydin

Winston Churchill soll einst gesagt haben: „Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform – mit Ausnahme von all den anderen Regierungsformen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“

Auch wenn sie viele Schwächen hat, ist die Demokratie eine der größten Errungenschaften der Menschheit: Sie schützt uns vor Willkür, ermöglicht Freiheit, sichert Teilhabe. Ohne sie hätten wir keine offene Gesellschaft, keine Stabilität, keinen Fortschritt. In Unternehmen allerdings beginnt genau hier ein gefährlicher Denkfehler: Viele Manager übertragen dieses Prinzip blind auf ihre Firma. Sie verwechseln politische Ordnung mit betrieblicher Führung. Und so wird plötzlich jede Entscheidung im Team diskutiert, jede Maßnahme muss konsensfähig sein, jede Stimme zählt gleich viel. Das klingt modern, das wirkt menschlich. Aber es lähmt!

Denn: Ein Unternehmen ist kein Parlament. Es ist auch keine Basisbewegung. Und schon gar keine Familie! Ein Unternehmen ist ein Leistungsraum. Wer hier Demokratie zum Maßstab macht, zerstört Geschwindigkeit, verwässert Verantwortung und toleriert Schwäche.

Während die Konkurrenz handelt, wird im eigenen Haus endlos diskutiert. Gerade in der Krise zeigt sich die Absurdität dieses Missverständnisses: Da, wo es um schnelle Entscheidungen, harte Schnitte und kompromisslose Klarheit geht, wird stattdessen moderiert, appelliert und beschwichtigt.

Ergebnis: Nichts ändert sich, aber alle fühlen sich gut. Bis die Realität zuschlägt und das Unternehmen auf der Müllhalde des Marktes landet.

Laktosefreie Klassenzimmer: Ein Spiegel der Gesellschaft?

Wir leben in einem merkwürdigen Pendelschlag. Früher, in den 1950er Jahren, war vieles streng, vielleicht zu streng. Autorität war Gesetz, Regeln waren hart, Disziplin war der Standard. Heute haben wir das Gegenteil: Alles wird weichgespült, jeder will „mitgenommen“ werden, Partizipation ist zur Religion geworden. Niemand darf mehr anecken, alles muss diskutiert, abgewogen, „gefühlt“ werden.

Man sieht es schon in den Schulen: Eltern marschieren ins Klassenzimmer und diktieren den Lehrern, dass ihr Kind bitte nur laktosefreie Milch bekommt. Sonderwünsche hier, Extrawürste dort. Jeder glaubt, er habe ein individuelles Anrecht auf Sonderbehandlung.

Und genau dieses Muster die Unternehmen erreicht: Dort werden Schwachleister geduldet und teilweise sogar aktiv geschützt. Statt klare Leistungsstandards zu setzen, redet man sich ein, jeder müsse abgeholt, eingebunden und auf jede Befindlichkeit Rücksicht genommen werden. Das Ergebnis: Die Falschen werden geschützt und die Richtigen demotiviert. Denn machen wir uns nichts vor: Die Toleranz gegenüber Low-Performern ist eine direkte Beleidigung der High-Performer!

Wer sich jeden Tag zerreißt, um Ergebnisse zu liefern, verliert Respekt und Motivation, wenn neben ihm jemand sitzt, der gerade so die Mindestanforderungen erfüllt und dafür noch Verständnis und Schonung bekommt.

Leistung statt Lullabies

Viele Unternehmen behaupten von sich, eine Familie zu sein. Das klingt warm, menschlich, fast romantisch. Es vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Doch es ist eine Lüge. Ein Unternehmen ist keine Familie! Familie bedeutet Fürsorge, Nähe, Zusammenhalt, auch wenn kein Geld fließt. Familie heißt: man bleibt, egal was passiert. Ein Unternehmen dagegen funktioniert nachvöllig anderen Regeln: Arbeit gegen Geld. Nicht mehr, nicht weniger.

Machen Sie den Lackmustest: Stellen Sie die Gehaltszahlung ein und beobachten Sie, wieviele „Familienmitglieder“ am Montag noch erscheinen. Die Antwort ist eindeutig. Wer den Unterschied verschleiert, vernebelt die Realität und schwächt die Führung.

Im Unternehmen zählt: Leistung oder raus. Toleranz für Low-Performer frisst Motivation, Moral und Marge. Sie ist ein Schlag ins Gesicht für jene, die Tag für Tag liefern. Trotzdem herrscht in vielen Vorstandsetagen die Illusion, das Unternehmen müsse eine Wohlfühloase sein.

Die Realität ist hart und einfach: Ein Unternehmen, das Leistung nicht konsequent einfordert, verfault von innen. Schauen Sie auf die Automobilbranche: Volkswagen ist aufgebläht, ineffizient, mit doppelter Mitarbeiterzahl pro Auto im Vergleich zu Toyota.

Porsche? Aus dem DAX geflogen, weil zu lange Fehler toleriert wurden. Das ist nicht Pech, das ist selbstverschuldet. Und genau deshalb gilt: Kumbaya-Singen am Lagerfeuer rettet kein Unternehmen. Sanfte Worte, Konsensrunden und die Illusion einer „Unternehmensfamilie“ schaffen keine Ergebnisse. In einem Turnaround helfen nur klare Schnitte, harte Entscheidungen und die kompromisslose Orientierung an Leistung. Alles andere ist Selbstbetrug.

Führung in der Krise: Kein Konsens, klare Kante

Genau hier liegt der Knackpunkt: Viele Unternehmen verwechseln Führung mit Moderation.

Sie glauben, Entscheidungen müssten im Konsens fallen, jeder müsse gehört werden, alles müsse partizipativ sein. Doch ein Unternehmen ist kein Parlament. Und ein Turnaround schon gar nicht. Führung in der Krise bedeutet deshalb das Gegenteil: klare Ansagen, konkrete, harte, manchmal brutale Entscheidungen und eindeutige Verantwortung. Keine Pseudo-Demokratie, kein Konsens um jeden Preis, sondern Klarheit, Geschwindigkeit und Konsequenz. Nur so lässt sich ein Unternehmen wirklich drehen.

Denn: Krisen dulden keine Unschärfe. Wenn ein Unternehmen ins Schlingern gerät, wenn Märkte weg brechen, Kosten explodieren und Umsätze einbrechen, dann gibt es keine Zeit für Appelle oder lange Diskussionsrunden.

In solchen Momenten braucht es Führung. Viele Manager scheuen sich jedoch genau davor. Sie reden beschwichtigend, sie appellieren, sie beschreiben Probleme, anstatt sie zu lösen. „Man müsste mal…“, „Wir sollten eigentlich…“ – solcheSätze sind Gift. Denn sie schaffen keine Orientierung, sondern Unsicherheit.

Dabei gilt: Mitarbeiter haben ein Recht auf Klarheit. Jeder Einzelne im Unternehmen will wissen: Was wird konkret von mir erwartet? Bis wann? In welcher Qualität? Ohne diese Antworten entsteht Chaos. Mitarbeiter müssen sich darauf verlassen können, dass die Gehaltsabrechnung am Monatsende fehlerfrei auf dem Konto steht. Sie erwarten Präzision und Verlässlichkeit. Genau dasselbe Recht haben sie aber auch in der Führung: auf klare Ziele, eindeutige Vorgaben und nachvollziehbare Entscheidungen.

Führung in Turnarounds bedeutet deshalb, die Richtung vorzugeben, auch wenn es unbequem ist. Entscheidungen treffen, auch wenn sie wehtun. Verantwortung übernehmen, auch wenn es Kritik hagelt. Mitarbeiter brauchen Orientierung, nicht warme Worte.

Klare Ansagen sind kein Akt von Härte, sondern ein Akt von Respekt.

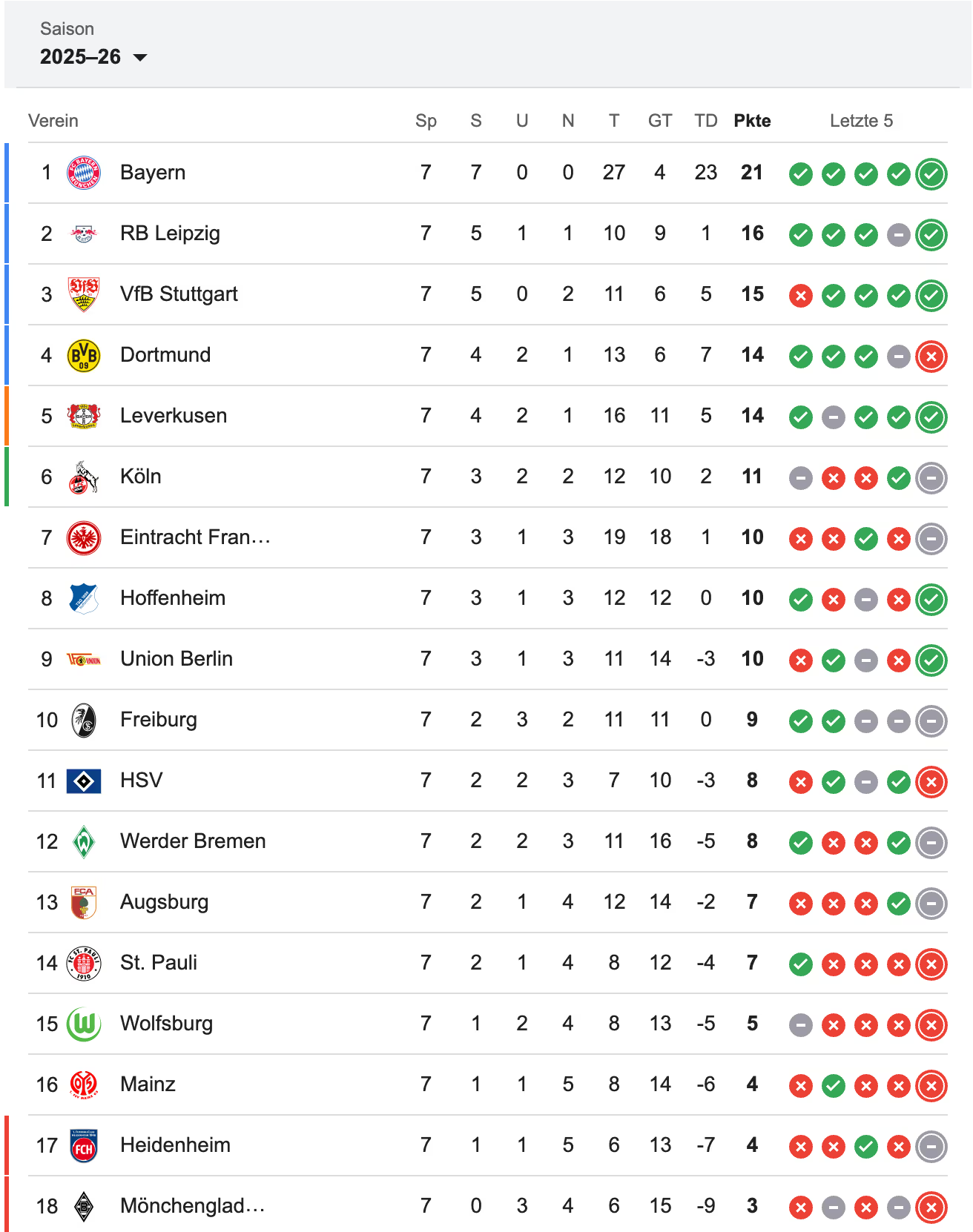

Die Tabelle lügt nicht

Wenn Sie verstehen wollen, was Krisenführung bedeutet, schauen Sie in die Bundesliga. Nach zwei Spielen nur ein Punkt? Dann wird in manchen Vereinen der Trainer entlassen. Hart, vielleicht unfair – aber konsequent. Denn die Tabelle lügt nicht. Sie zeigt gnadenlos, wo man steht: oben oder unten, erste Hälfte oder zweite Hälfte. Keine Diskussion, keine Interpretation.

Genau das ist der Punkt: Fakten sind brutal ehrlich. Entweder Sie gewinnen oder Sie verlieren. Entweder das Unternehmen macht Gewinnoder es verbrennt Geld. Umsatz und Ergebnis sind wie die Tabelle im Fußball – sie erzählen die Wahrheit. Alles andere sind Ausreden. Und was tun Spitzenvereine, wenn die Ergebnisse nicht stimmen? Sie handeln. Sie wechseln Trainer, sie verändern die Aufstellung, sie investieren in neue Spieler.

Nicht, weil sie Lust auf Aktionismus haben, sondern weil sie wissen: Wer zu lange wartet, spielt bald zweite Liga. In Unternehmen gilt dasselbe. Wer schwache Ergebnisse mit langen Erklärungen bemäntelt, verpasst die Chance zur Wende.

Verantwortung hat immer ein Gesicht

Der größte Irrtum vieler Manager besteht darin, die Verantwortung auf eine abstrakte Organisation abzuschieben: „Die Organisation hat versagt“. Blödsinn! Eine Organisation ist kein anonymer Apparat, sondern ein Geflecht aus Menschen, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten. Wenn Bayer Leverkusen nach zwei Spielen nur einen Punkt hat, dann feuert der Vorstand den Trainer. So läuft das Geschäft. Keine Ausreden, kein Wegducken, keine Sozialisierung von Schuld.

Wer Verantwortung trägt, muss liefern. Tut er es nicht, muss er gehen(oder sie).

Natürlich gehören auch äußere Faktoren dazu. Glück und Pech sind Teil jedes wirtschaftlichen Spiels. Naturkatastrophen, Finanzkrisen, Pandemien: Sie können jedes Unternehmen aus der Bahn werfen. Aber genau deshalb lautet die Pflicht: in guten Zeiten die schlechten vorbereiten, und in schlechten Zeiten die guten.

Rheinmetall ist ein aktuelles Beispiel. LangeJahre waren sie die Ausgestoßenen, niemand wollte etwas mit der Rüstungsindustrie zu tun haben. Heute reiten sie die Welle, weil die Welt aufrüstet. Das ist nicht moralisch oder gerecht, es ist Realität. Führung heißt, eine Welle so lange zu reiten, wie sie trägt und gleichzeitig das nächste Unwetter vorzubereiten.

Anspruchsdenken ohne Leistung ist Gift!

Viele verdrängen das. Sie wollen keine Schmerzen spüren. Doch Schmerzen sind notwendig. Sie sind Signale. Im Körper zeigt Schmerz, dass etwas nicht stimmt. Im Unternehmen ist es genauso. Wenn es wehtut, dann spricht die Realität mit Ihnen. Sie können das ignorieren, betäuben oder schönreden, aber die Wahrheit bleibt.

Führung heißt, diesen Schmerz nicht abzublocken, sondern ihn bewusst zu nutzen. Wer in einem Turnaround versucht, beliebt zusein, macht etwas falsch. Es ist nicht die Aufgabe, Freunde zu gewinnen. Es ist die Aufgabe, das Überleben zu sichern. Ich vergleiche es oft mit einem Arzt, der einem Patienten schonungslos sagt: „Hören Sie auf zu saufen, hören Sie auf zu rauchen oder Sie sterben elendig.“ Das ist unbequem, das ist unhöflich, aber es ist ehrlich. Alles andere ist Selbstbetrug.

Und genau da sind wir bei einem weiteren Problem: unsere Kultur der Verweichlichung. Wir haben Generationen daran gewöhnt, für jede Kleinigkeit gelobt zu werden. Kinder wachsen auf mit dem Gefühl, schon großartig zu sein, nur weil sie da sind. Diese Haltung wandert direkt in die Unternehmen. Und plötzlich glaubt jeder, allein für seine Anwesenheit Anerkennung zu verdienen. Das Ergebnis: Anspruchsdenken ohne Leistung. Führung darf dem nicht nachgeben.

Führung heißt: klare Forderungen, klare Ansagen, klare Konsequenzen. Nicht alle mitnehmen. Nicht alle einbinden. Sondern die Besten fördern, die Schwächeren fordern und alle aussortieren, die nicht können oder wollen. Wer glaubt, Turnaround sei ein gemeinsames Wohlfühlprojekt, sollweiter Post-its kleben.

Wer ein Unternehmen retten will, muss Entscheidungen treffen, schnell und hart.

Denn am Ende zählt nur eines: Leistung. Alles andere ist Ballast. Keine Kompromisse, keine Ausreden, kein Schönreden. Führung in derKrise bedeutet, das Pendel zurückzuschlagen, weg von Verweichlichung und Konsens, hin zu Klarheit und Konsequenz.

Alles andere ist Bullshit!